Когнитивные нарушения при сосудистой патологии головного мозга: актуальные подходы к диагностике и лечению

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.

Проблема когнитивных нарушений приобретает в последние десятилетия большую актуальность в связи с демографическими изменениями и глобальным старением населения планеты. В своей повседневной практике специалисты первичного звена сталкиваются с возрастающим числом пациентов, которые наряду с основными и сопутствующими заболеваниями страдают снижением когнитивных функций.

О современных подходах к профилактике и диагностике, а также методах коррекции когнитивных нарушений рассказала ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат мед. наук, доцент, врач-невролог высшей квалификационной категории Людмила Новикова. Выступление специалиста состоялось на республиканской научно-практической конференции «Современные достижения неврологии и нейрохирургии».

Глобальное бремя деменции

Людмила НовиковаКогнитивные функции представляют собой наиболее сложные функции головного мозга, которые обеспечивают восприятие, обработку и хранение информации, рациональное познание мира и целенаправленное взаимодействие с ним. Память, внимание, речь, мышление и способность к обучению — все это играет ключевую роль в повседневной жизни человека, позволяя ему адаптироваться к окружающей среде, принимать решения и взаимодействовать с другими людьми. Когнитивные расстройства — прогрессирующее состояние, которое со временем трансформируется в деменцию.

Деменция является одним из основных вызовов современному обществу в условиях сохраняющейся тенденции к постарению населения.

— По данным мировой статистики, в начале 2020 года доля населения в возрасте старше 60 лет превысила 1 млрд человек и с каждым годом продолжает увеличиваться, — сообщила Людмила Новикова. — Ожидается, что к 2050 году это число возрастет вдвое и достигнет 2 млрд. Население планеты стареет, особенно это заметно в странах с высокоразвитой экономикой и достойным уровнем медицины. Население страны считается «старым», если доля лиц старше 65 лет превышает 7 %. В Беларуси этот показатель — 14 %, в России — около 16 %, в США, странах Европы — до 18 %. С увеличением доли пожилых людей растет число лиц с когнитивными нарушениями, поскольку эти нарушения являются возраст-ассоциированной проблемой.

Когнитивные нарушения могут значительно снизить качество жизни человека, ограничивая социальные взаимодействия и профессиональную деятельность, тем более в современном мире в условиях развития цифровых технологий. Важно отметить, что бремя деменции распространяется не только на самого больного, но и на тех, кто по мере нарастания инвалидизации пациента оказывается вовлечен в уход за ним, как правило, это члены семьи. Высокая стоимость ухода за людьми с деменцией, включая расходы на оказание медицинской помощи, а также затраты на социальную помощь являются серьезной проблемой для систем здравоохранения и экономики. ВОЗ признает деменцию одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения. Деменция не может считаться чисто медицинской проблемой, а мероприятия, направленные на ее профилактику и организацию помощи семьям больных, страдающих деменцией, имеют государственное значение. По данным ВОЗ, экономическое бремя деменции в 2019 году составило 1,3 трлн долларов, с тенденцией к возрастанию до 2,8 трлн долларов к 2030 году.

В настоящее время деменция занимает пятое место среди причин смертности в мире и входит в число основных причин инвалидности пожилых людей, их зависимости от постоянной посторонней помощи. В 2021 году количество страдающих деменцией составило 57 млн человек и ежегодно увеличивается на 10 млн. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель достигнет 152 млн человек.

Приведенные цифры и прогнозы были предоставлены китайскими исследователями на основе анализа информационной базы «Глобальное бремя болезней», куда поступает информация из 204 стран. С января этого года представители Республики Беларусь вошли в состав рабочей группы по созданию базы данных по глобальному бремени деменции.

— Проблема деменции является одним из важнейших направлений современных научных исследований, — рассказала Людмила Новикова. — Только за последние пять лет опубликовано порядка 12 тысяч научных статей по проблемам когнитивных расстройств, обусловленных нарушениями мозгового кровообращения и другой цереброваскулярной патологией. В центре внимания самых последних публикаций 2023–2025 годов — церебральная болезнь малых сосудов, то есть сосудов микроциркуляторного русла мозга, а также дисфункция гематоэнцефалического барьера, ассоциированная с возрастом и процессами нейродегенерации. Надо отметить, что в последних научных публикациях и обзорах постепенно уходят от термина «деменция», вводится новый термин — «тяжелое когнитивное расстройство».

Этиология

Деменция является общим итоговым результатом патологических процессов, ведущих к деградации когнитивных функций — стойким нарушениям памяти, интеллекта, мышления, речи, внимания, способности ориентироваться и выполнять целенаправленные действия. В подавляющем большинстве случаев стойкое снижение когнитивных функций обусловлено органическим поражением головного мозга.

— Среди основных нозологических форм, вызывающих когнитивные нарушения, самыми частыми являются болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания головного мозга, — сообщила Людмила Новикова.

Результаты многочисленных эпидемиологических исследований свидетельствуют, что на долю болезни Альцгеймера приходится 60–70 % всех деменций, второе место занимает сосудистая деменция, составляя около 15–20 %. Нередко встречается смешанная деменция, обусловленная сочетанием дегенеративных и сосудистых нарушений.

— Имеются и другие возможные причины когнитивных нарушений: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, последствия менингоэнцефалитов, ВИЧ-инфекции и др.), аутоиммунные заболевания, дисметаболические энцефалопатии, в т. ч. числе связанные с длительным приемом некоторых групп лекарственных препаратов, в частности барбитуратов, нейролептиков, бензодиазепинов и других, — перечислила специалист.

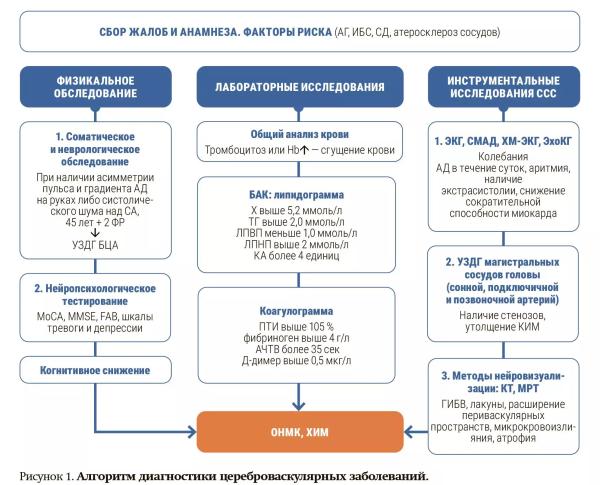

Алгоритм диагностики цереброваскулярного заболевания

Умение врача правильно оценить состояние сосудов головного мозга, а также наличие их патологии позволяет своевременно установить правильный диагноз и назначить дифференцированное лечение. Заболевания сосудов головного мозга, или цереброваскулярные заболевания, разделяют на острые и хронические. К острым относят ишемические и геморрагические инсульты, включая субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния, неуточненные инсульты. К хроническим — закупорки и стенозы прецеребральных артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивную энцефалопатию и др.

— Алгоритм диагностики цереброваскулярных заболеваний (см. рис. 1) включает тщательный сбор анамнеза с уточнением и оценкой факторов риска, физикальное соматическое и неврологическое обследование, определение ряда лабораторных показателей, проведение инструментальных исследований и нейропсихологического тестирования, — уточнила Людмила Новикова.

При нейропсихологическом тестировании для скрининга когнитивных нарушений и психического состояния используются различные шкалы: MoCA (Монреальская шкала оценки когнитивных функций), MMSE (Краткая шкала оценки психического статуса), FAB (Батарея оценки лобной функции), шкалы тревоги и депрессии (Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS и Шкала депрессии Бека BDI, тест Спилберга).

По мнению Людмилы Новиковой, этими шкалами должны уметь пользоваться и при необходимости применять в своей работе не только врачи-неврологи и психиатры, но и врачи общей практики.

Для первичного осмотра с целью скрининга наличия когнитивного дефицита можно использовать тест Mini-Cog, важным достоинством которого является быстрота выполнения (до 3–5 минут). Однако для определения степени тяжести когнитивного дефицита этот тест малоинформативен.

Тест Mini-Cog для скрининга наличия когнитивного дефицита

Шаг 1

Посмотрите прямо на пациента и скажите: «Пожалуйста, послушайте внимательно. Я сейчас произнесу три слова, которые нужно повторить за мной и постараться запомнить. Это слова: лимон, ключ, шар. Пожалуйста, повторите их теперь». Если пациент не в состоянии повторить эти три слова с трех попыток, переходите к шагу 2.

Шаг 2

Скажите: «Теперь я хочу, чтобы вы нарисовали часы. Сначала расставьте по порядку цифры внутри круга». Дождитесь выполнения, затем скажите: «Нарисуйте стрелки так, чтобы они показывали десять минут двенадцатого». Для этого задания применяется заранее нарисованный или распечатанный круг. Если необходимо, повторите инструкцию. Если часы не нарисованы в течение трех минут, переходите к шагу 3.

Шаг 3

Предложите пациенту вспомнить слова, которые вы произнесли в задании Шага 1. Спросите: «Какие три слова я попросил вас запомнить?»

Подсчет баллов

Запоминание слов: 0–3 балла. По одному баллу за каждое слово, повторенное без подсказки.

Рисование часов: 0–2 балла. 2 балла — за правильный рисунок: все цифры расставлены в правильном порядке и приблизительно на то место, которое они занимают на циферблате. Стрелки указывают на 11 и на 2. Длина стрелок (часовая, минутная) не оценивается. Неспособность или отказ нарисовать часы — 0 баллов.

Общий результат (0–5) представляет собой сумму результатов двух заданий (запоминания слов и рисования часов). Если набрано менее 3 баллов, это основание предположить деменцию. Однако следует учитывать, что многие пациенты с клинически значимыми когнитивными расстройствами набирают больше 2 баллов. Поэтому для большей чувствительности теста рекомендуется рассматривать как свидетельствующий о необходимости более глубокого обследования результат менее 4 баллов.

Специалист уточнила, что при выявлении когнитивных нарушений даже легкой степени особое внимание необходимо уделять состоянию брахиоцефальных сосудов.

Пульс и артериальное давление следует измерять на двух руках, насторожить должна асимметрия показателей, то есть разница пульса и градиента АД на правой и левой конечностях, а также наличие систолического шума над сонной артерией (одной или обеими). Пациентов старше 45 лет с наличием как минимум двух факторов риска либо определением систолического шума необходимо направить на УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА).

— Если по результатам УЗИ выявляется стенозирование БЦА до 65 %, то пациент нуждается в динамическом наблюдении. При стенозах 70 % и более либо патологической извитости БЦА пациент в обязательном порядке должен быть направлен на консультацию к сосудистому хирургу, — подчеркнула Людмила Новикова.

Объем лабораторных и инструментальных исследований определяется исходя из наличия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выполняются общий анализ крови, липидограмма, коагулограмма; ЭКГ, ЭхоКГ, СМАД, УЗИ БЦА, КТ либо МРТ головного мозга.

Патогенетические механизмы

— Повреждение головного мозга при острых нарушениях мозгового кровообращения обусловлено развитием ишемического каскада, приводящего к гибели нейронов путем апоптоза либо некроза, — отметила специалист. — Патогенетические механизмы при хронических формах нарушений мозгового кровообращения несколько иные: биоэнергетический дефицит, оксидантный стресс, процессы воспаления, процессы нарушения функционирования эндотелия, повреждение гематоэнцефалического барьера и др. К слову, такие патологические процессы, приводящие в конечном итоге к гибели нейронов, отмечаются не только при церебральной болезни малых сосудов, но и при других заболеваниях, например, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона.

Повреждение церебральных сосудов носит различный характер в зависимости от их диаметра. Так, повреждение сосудов ≥2 мкм в диаметре (как правило, при кардиальной эмболии) включает атеросклероз, разрыв бляшки, кровоизлияние в бляшку, тромботическую окклюзию, эмболию, диссекцию стенок сосудов. Повреждение «малых» сосудов <2 мкм в диаметре: артериолосклероз, фибриноидный некроз, микроаневризмы, липогиалиноз (гиалин+макрофаги с липидами), микроатеромы, малые глубинные инфаркты (<1,5 см). Эти патологические процессы визуализируются при МРТ-исследовании и позволяют диагностировать церебральную болезнь малых сосудов.

— Понимание патогенеза и визуализация развившихся патологических изменений позволяют определить стратегию лечения конкретного пациента, подобрать адекватную медикаментозную терапию, направленную на коррекцию патогенетических нарушений, а также воздействовать на выявленные факторы риска, рекомендовать пациенту исключить вредные привычки, модифицировать образ жизни, — отметила Людмила Новикова.

Например, доказано, что ожирение, одна из больших проблем современного мира, имеет прямую связь с развитием когнитивных нарушений. Это связано с тем, что жировая ткань вырабатывает провоспалительные биологически активные субстанции, вызывающие хроническое воспаление, которое в свою очередь нарушает гематоэнцефалический барьер и способствует повреждению структур головного мозга.

К основным факторам риска развития хронической цереброваскулярной недостаточности относят артериальную гипертензию, церебральный атеросклероз, сахарный диабет и ожирение, хроническую венозную дисциркуляцию, церебральные васкулопатии, заболевания сердечно-сосудистой системы, депрессию, алкоголизм, курение, нарушение свертывающей системы крови.

Особенности клинической картины

Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях могут варьироваться, но к наиболее ранним относят нарушение управляющих функций и внимания, трудности в решении привычных задач, изменения в настроении и поведении, а также сложности в общении. Все это ведет к социальной изоляции и снижению качества жизни. Чаще всего на начальных стадиях заболевания пациенты могут не осознавать наличие проблем, что затрудняет диагностику, а также назначение соответствующего лечения.

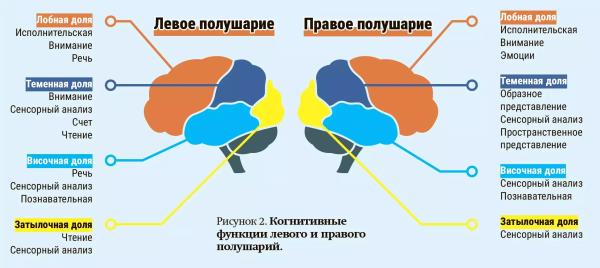

— При хронической цереброваскулярной патологии страдают прежде всего такие когнитивные функции, как внимание, скорость обработки информации, планирование, процесс принятия решений, — рассказала Людмила Новикова. — Память на начальных этапах страдает в несколько меньшей степени, чем при болезни Альцгеймера, при которой быстро нарушается кратковременная память. Характер когнитивных нарушений зависит от области поражения головного мозга. Могут страдать речь, эмоциональная сфера и эмоциональный интеллект, пространственное представление, сенсорный анализ (см. рис. 2). Важно отметить, что когнитивная дисфункция может развиваться и при нарушении межполушарного взаимодействия, дисрегуляции работы правого и левого полушарий. При подкорковом варианте сосудистых когнитивных нарушений отмечается раннее развитие нарушений походки, постуральная неустойчивость, раннее развитие тазовых нарушений и изменение личности (эмоциональная лабильность, депрессия).

По степени тяжести когнитивные нарушения классифицируют на легкие, умеренные и тяжелые. К тяжелым относят деменцию (легкую, умеренную и тяжелую) (см. рис. 3).

Организация медицинской помощи

— Лечение пациентов с когнитивными нарушениями различных стадий должно быть персонифицированным и направленным на патогенетические факторы, выявленные при клиническом и инструментальном исследовании, — подчеркнула Людмила Новикова. — Ключевые аспекты: выявление когнитивных нарушений на ранних стадиях и назначение соответствующего лечения. Основные цели — замедление темпа прогрессирования, коррекция факторов риска, уменьшение выраженности уже имеющихся когнитивных нарушений, улучшение качества жизни.

Основные направления патогенетической медикаментозной терапии:

1. Коррекция нейротрансмиттерных нарушений: холинергические препараты — ингибиторы ацетилхолинэстеразы, замедляющие процесс распада ацетилхолина, — золотой стандарт в лечении смешанной деменции;

2. Коррекция церебральных дисметаболических нарушений.

3. Коррекция сосудистых факторов риска.

4. Лечение сопутствующих заболеваний и состояний (противовоспалительная терапия, гормональная терапия, лечение депрессии, поведенческая терапия и др.).

Важнейшим направлением лечения является коррекция сосудистых факторов риска, которая включает антигипертензивную терапию, антитромбоцитарную или антикоагулянтную терапию, гиполипидемическую терапию (статины), сосудистую хирургию, лечение нарушений сердечного ритма, диету с низким содержанием животных жиров, достаточную физическую активность, коррекцию массы тела, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, когнитивную стимуляцию и когнитивный тренинг, занятия по тренировке памяти.

— Своевременная диагностика когнитивных нарушений и комплексный подход к лечению позволяют замедлить процесс их прогрессирования, а в некоторых случаях при выявлении на додементных стадиях можно вызвать их обратное развитие, то есть подарить пациенту годы жизни без деменции, — уверена Людмила Новикова.

Источник: medvestnik.by